Для тех, кто чувствует вкус слов и послевкусие фактов

Тело хочет света

и находит его —

в ложке сахара.

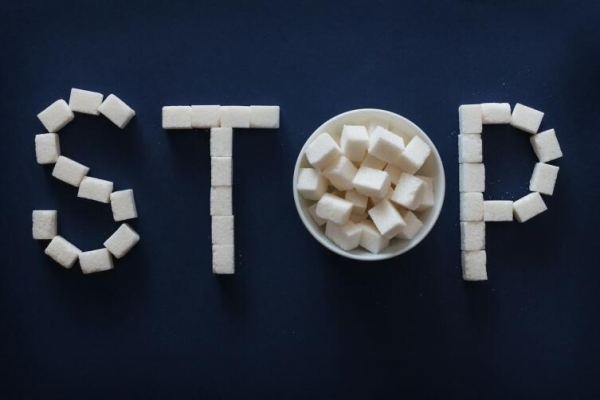

Он тает на языке, растворяется в чае, хрустит в песочнице детства. Мы любим сахар. Не просто любим — мы ему подчиняемся. Он в хлебе, йогурте, кетчупе, в «здоровом» завтраке и в «праздничном» дне. Сахар стал почти невидимым и именно поэтому — всемогущим. Но за всей этой сладостью — история, от которой во рту становится горько.

Сахар не просто еда — идеологема. Он строил империи, оправдывал рабство, разрушал зубы и экономики. Он был и десертом, и плетью. И если хлопок пах цепями, то сахар улыбался сквозь них.

Роскошь, ставшая нормой

Сахар — трава, обычная тростниковая трава, которую жуют дети в тропиках. Долго человечество считало её экзотикой. В Древней Индии тростник использовали как лекарство. В Европе о сахаре знали смутно — он упоминался только как редкая специя.

А потом наступило Средневековье, и вместе с крестовыми походами пришли вкусы Востока. Сахар стал предметом роскоши, который ели на пирах, запекали в лебедей, клали в снадобья. Он был предметом престижа — не продуктом, а заявлением: «Я могу позволить себе сладкое».

Рабство и сахар — два ингредиента одной экономики. Настоящий «сладкий» бум начался в XVI веке. Колониальные державы осознали: сахар приносит золото. На Карибах, в Бразилии и в южных штатах Америки возникли сахарные плантации. Но был нюанс: для обработки полей нужна была сила. Дешевая и даже очень. И этим «решением» стал Атлантический рабовладельческий треугольник.

Чернокожих рабов массово вывозили из Африки, сажали на галеры, выживших продавали владельцам плантаций. Они рубили тростник под палящим солнцем, обрабатывали его в варочных котлах, погибали десятками тысяч. Сахарные кристаллы были покрыты потом и кровью — в буквальном смысле.

Массовый продукт — массовая зависимость

К XVIII веку сахар стал дешевле. Его стало больше. В Англии, Франции и России его клали в чай, компоты, кашу, к выпечке — и привычка срасталась с культурой. Сахар стал «невидимой добавкой ко всему».

А вместе с привычкой пришла зависимость. Учёные только в XXI веке начали массово говорить: сахар вызывает привыкание на уровне наркотиков. Он стимулирует выработку дофамина. Откликается в мозге. Гладит и требует ещё. И даже когда мы думаем, что его не едим — он уже там.

Экономика обмана

В XX веке сахар научился маскироваться. Он стал глюкозо-фруктозным сиропом, декстрозой, патокой, фруктовым концентратом. Производители продуктов прятали его, заменяли, подсовывали под другими именами. На упаковке — «0% сахара», а в составе — целый парад его признаков.

Добавим к этому лобби: в США сахарная индустрия десятилетиями спонсировала исследования, утверждающие, что вреден жир, а не сахар. Диеты XX века часто зиждились на вранье. «Обезжиренный» йогурт с десятью ложками сахара — вот он, сладкий грим капитализма.

Сегодня мы вроде бы всё знаем. Сахар — не друг. Мы читаем этикетки, покупаем альтернативы: стевия, эритрит, мёд, сироп агавы. Мы хотим быть осознанными. Но система, где сахар дешев, доступен и вкусен, не даёт нам реального выбора.

И если хлопок — это ткань колониализма, то сахар — его вкус. Он прилип не только к зубам, но и к культуре. Он стал нормой, хотя изначально был аномалией. Теперь без него — как будто «не так вкусно». И именно это — главная его победа.

Сахар не просто еда — феномен. Символ того, как маленькая вещь может изменить судьбы, экономики, даже тела. Он начинался как изыск, стал рабовладельцем, затем наркотиком, а теперь — культурной привычкой, от которой отказываются с трудом.

Он напоминает нам, что зло не всегда уродливо. Иногда оно белое, хрустящее и подаётся с кофе.

Теги:

история сахара,

сахар

Источник: shkolazhizni.ru